Telemonitoring bei Herzinsuffizienz: High-Tech ohne High-Touch bringt nichts

Ein Medinside-Artikel bedient Vorurteile gegenüber Telemedizin. Anlass ist eine Studie zum Zusammenhang der Teilnahme an einem Telemonitoring-Programm für Herzinsuffizienz und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.

Um was geht es?

Verschiedene Herz-Kreislauferkrankungen führen zu einer Herzschwäche, so dass die Herzkammern das Blut kaum mehr durch den Kreislauf pumpen können. Wegen eines geschwächten und überlasteten Herzens staut sich Wasser im Körper an, oft in den Beinen und besonders in den Lungen. Die Patient:innen erleiden zunehmend Atemnot, zuerst bei Anstrengungen, dann auch in Ruhe: das Herz versagt, man erstickt an der eigenen Körperflüssigkeit. Die Herzinsuffizienz gehört in der Schweiz zu den häufigsten Todesursachen.

Was kann man tun?

Zuerst gilt es, die ursächliche Herzerkrankung zu behandeln und die Pumpleistung des Herzens mit Medikamenten zu stärken. Die sich im Körper und den Lungen anstauende Flüssigkeit gilt es mit wasseraustreibenden Medikamenten (Diuretika) auszuscheiden. Für Ärzt:innen gibt es verschiedene Möglichkeiten zu beurteilen, ob die Herzinsuffizienz stabil ist oder zunimmt, um dann die Medikamentendosierung anzupassen: Wassereinlagerungen und Atemnot, Abhören der Lunge, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchung.

Einfach, aber bewährt

Aller modernen Diagnostik zum Trotz verfügt die Medizin seit Jahrhunderten über eine Messmethode, mit der die Zunahme der Wasseranstauung ganz einfach erkannt werden kann, oft noch lange bevor die Patient:innen Atemnot verspüren: die Personenwaage. Anders ausgedrückt: Low-Tech ist das Mittel der Wahl.

Was ist Telemonitoring?

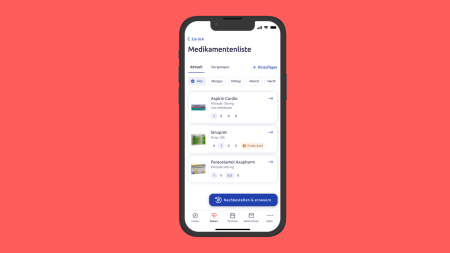

Die regelmässige Messung von Verlaufswerten nennen wir Monitoring. Messungen über Distanz mit medizinaltechnischen Instrumenten, nennt man dann Telemonitoring. In Abhängigkeit des Gewichtsverlaufs wird die Medikamentendosierung angepasst. Patient:innen selbst, ihre Angehörigen oder die Spitex-Pflegeperson können den täglichen Gewichtsverlauf von der Waage ablesen. Diese Diuretika-Anpassung kann vor Ort durch eine geschulte Person durchgeführt werden oder telefonisch durch eine Fachperson durchgeführt werden. Anders ausgedrückt: die fachlich kompetente Bezugsperson bedeutet High-Touch. Die Telemedizin verfügt über Fernüberwachungsgeräte, mit denen Messwerte über das Internet digital ausgetauscht werden können (Funkwaage, Blutdruck, Sauerstoffsättigung etc.). Das bedeutet: Die Personenwaage wird zum High-Tech Messinstrument aufgerüstet.

Um was geht es in der Studie?

Im «Journal of Cardiac Failure» ist kürzlich eine grossangelegte und repräsentative Studie zum «Zusammenhang zwischen der Teilnahme an einem Telemonitoring-Programm für Herzinsuffizienz und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen oder Tod in einem integrierten Gesundheits-Netzwerk» publiziert worden. Die Untersuchung erfolgte mit Patientinnen und Patienten im integrierten Gesundheitsversorgungsnetzwerk von Kaiser Permanente in Nordkalifornien.

Weshalb wurde die Studie durchgeführt?

Das Monitoring der Herzinsuffizienz führt nachweislich zu einer Reduktion von Spitaleintritten und Todesfällen. Aus praktischen und ökonomischen Gründen wird dabei zunehmend auf Distanz gemessen (Telemonitoring). Es gibt aber Studienresultate, gemäss denen kein Effekt des Telemonitorings zu Gunsten der Herzinsuffizienzpatient:innen nachgewiesen werden kann. Daher stellt sich die Frage, was die Gründe für diese Differenz sind: Unterschiede bei der eingesetzten Technologie oder Messinstrumente? Wissenschaftliche Methodik oder Therapietreue? Fehlende Vergleichbarkeit der Prozessintegration? Da bei grossen integrierten Versorgungsnetzwerken einheitliche Vorgaben bezüglich des Krankheitsmanagements zu erwarten sind, wäre Kaiser Permanente besonders dafür geeignet.

Wie ist man vorgegangen?

Es wurden Herzinsuffizienz-Patient:innen nach einem Spitalaufenthalt untersucht. Ein Drittel der Studienteilnehmenden erhielt ein kostenloses Telemonitoring-Set, bestehend aus einer Funkwaage, einem Sauerstoffsättigungssensor, einer elektronischen Blutdruckmanschette sowie einem Tablet-Computer. Die durchschnittlich 75 Jahre alten Patient:innen mussten jeden Morgen beim Aufstehen einen Fragebogen per Tablet-PC beantworten und die Messgeräte anschliessen. Die Daten wurden online an Gesundheitsfachpersonen übertragen, welche die Medikamentendosierung aufgrund standardisierter Behandlungsprotokolle (NLP-Algorithmen) anzupassen hatten. Weitergehende Interventionen oder Hausbesuche waren die Ausnahme. Anders ausgedrückt: High-Touch wurde durch High-Tech ersetzt.

Was waren die Resultate?

Bei der Patient:innen-Gruppe mit Telemonitoring erfolgten zwar häufiger Dosierungsanpassungen, doch im Vergleich zur Kontrollgruppe gab es weder seltener Spitaleintritte noch weniger Todesfälle.

Wo bleibt das Positive?

Die Titelsetzung durch Medinside «Fernüberwachung hat keine Spitaleintritte verhindert» bestätigt die journalistische Weisheit: «Only bad news are good news». Erinnern wir uns: Bis vor kurzem bestand noch ein Fernbehandlungsverbot , weil über Jahrzehnte mantraartig die Begründung wiederholt wurde, Fernbehandlung sei gefährlich. Daher wäre der folgende Titel angemessener: «Fernüberwachung hat keine Nachteile». Wäre es nicht auch einen Sensationsbericht wert, dass 75-jährige bei so etwas mitmachen? Was ist mit dem Zuwachs an Lebensqualität und Autonomie für Patient:innen, zu Hause bleiben zu können? Gab es qualitative und nicht-monetäre Mehrwerte durch Telemedizin/Telemonitoring? Weder dazu noch zu Effizienzsteigerung oder ökonomischen Einsparungen gibt die Studie Antworten. Deshalb hätte sich das sorgfältige Durchlesen des Originalartikels gelohnt.

Welche Fragen wirft diese Studie auf?

Es ist dem Autor der Publikation hoch anzurechnen, dass er fehlende Aspekte anspricht: Hausbesuche durch Gesundheitsfachpersonen (Hausärzte, Spitex etc.) erfolgten nur ausnahmsweise, d.h. Touch war nicht Teil des Telemonitoring-Interventionsprogramms. Patienten und Patientinnen erhielten keine systematische Selbstbehandlungs-instruktion oder weitere Massnahmen zur Förderung von Therapietreue, Lebensstiländerungen, ebenso wenig Schulungen zur rechtzeitigen Symptomerkennung oder zum Flüssigkeitsmanagement. Falls ausnahmsweise und punktuell derartige wichtige Massnahmen erfolgt sein sollten, wurden sie weder erfasst noch gemessen. Es erfolgten weder Patient Reported Outcome Measurements (PROM) noch Clinician Reported Outcome Measurements (CROM). Auch wurde nicht erfasst, ob und wie die Behandler und Behandlerinnen beider Studiengruppen (mit oder ohne Telemonitoring) in individuellem Kontakt mit den Patient:innen standen – oder zusätzliche therapeutische Interaktionen, in Abweichung zu den vorgegebenen Protokollen.

Daraus hätte abgeleitet werden können, wie viel Low- oder High-Touch erwünscht gewesen wäre. Vielleicht hätte man objektivieren können, ob trotz Tech-lastigem Studiendesign Touch durch die beteiligten Gesundheitsfachpersonen dennoch geleistet wurde. Womöglich hätte manch auch Hinweise darauf erhalten können, welcher Mix von Low-Touch bis High-Tech Sinn ergibt. Oder noch besser: Was ist der wirksamste Mix zwischen Touch und Tech? Offensichtlich hat ein kommerzieller Telemonitoring-anbieter seine Ausrüstung kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei die Betreuung der Herzinsuffizienz-Patient:innen zu Hause auf eine No-Touch-Interaktion mit dem Tablet reduziert wurde, um maschinelle (natural language processing) Behandlungsalgorithmen auszutesten.

Die Rekrutierung aus einem integrierten Versorgungsnetzwerk mit starkem Fokus auf multidisziplinäre und interprofessionelle Behandlungskonzepte erscheint deshalb paradox. Noch weniger nachvollziehbar ist es, dass weder die Effektivität noch die Kosten der Telemonitoring-Intervention erfasst wurden. Meine Fragen wären gewesen: Könnte es sein, dass der isolierte Einsatz von High-Tech kein vollwertiger Ersatz für High-Touch ist? Hat man die Wirksamkeit von Low-Tech unterschätzt? Was wissen wir über die Wirksamkeit von High-Touch? Wie wenig Low-Touch ist vertretbar? Oder entfaltet erst die zweckmässige Kombination von analogen Qualitäten (Touch) mit digitaler Präzision und Sicherheit (Tech) einen wirksamen und nachhaltigen Mehrwert?

Mein Kommentar

Die Klärung des Telemonitoring-Bias wurde verpasst: Die Frage, weshalb es auffällige Unterschiede zwischen Telemonitoring-Studien gibt, wurde durch die vorliegende Studie weder untersucht, noch kann sie durch das gewählte Studiendesign beantwortet werden. Was immerhin erkennbar wurde: Isolierte technische Lösungen statt durchgehender und integrierter Behandlungsprozesse erbringen wahrscheinlich keinen relevanten Mehrwert. Alleiniges High-Tech ohne High-Touch ist ein No-Go.

Für die Herzinsuffizienz gilt: High-Tech im Spital ist dort sinnvoll. Dass High-Tech zu Hause als isolierte Massnahme weder erneute Spitaleintritte noch Todesfälle verhindert, in diesem Punkt bin ich mit dem Medinside-Artikel einig. Aber womit ich nicht einverstanden bin: Telemedizin und Telemonitoring können nicht auf High-Tech reduziert werden. Tele-Medizin ist Medizin. Erfolgreiche und nachhaltige Medizinausübung war und ist stets ein Mix aus technischen Hilfsmitteln und zwischenmenschlicher Interaktion.

Kleine aber feine integrierte Low-Tech-Lösungen dürften oft die angemessenere Lösung sein, in unserem Studienbeispiel die Personenwaage. Low-Tech bedeutet nämlich auch Niederschwelligkeit und dadurch bessere Zugänglichkeit für digitale Unterstützung. Weshalb das Kind mit dem Bade ausschütten, also keine Interaktion mehr mit Gesundheitsfachpersonen? Weshalb eine Messdateneingabe ausschliesslich übers Tablet, statt einer Lösung, die situativ und kontextuell auf individuelle Patient:innen eingeht? Wirksame Flexibilität bedeutet automatische Datenerfassung (Telemonitoring) mit Anrufen durch eine telemedizinisch geschulte Fachperson, die nebst der gesprächsbasierten Datenerfassung per Telefon oder Videocall auch Hausbesuche macht, bei denen wertvolle diagnostische und therapeutische Aufgaben erfüllt werden und Anleitungen zum Selbstmanagement erfolgen.

Die interpersonale Unterstützung durch Touch auf der ersten und letzten Krankheitsmeile (Fachpersonen, Hausbesuche) kann je nach Kontext physisch oder virtuell erfolgen, muss immer persönlich sein und sollte selbstverständlich jederzeit durch digitale Technologien erweiterbar sein. Denn chronisch kranke und ältere Menschen bevorzugen ein Leben zu Hause mit dezentralen Services (Ernährung, hauswirtschaftliche Leistungen), eingebettet in ihr soziales Umfeld und Unterstützungsnetzwerke. Sie schätzen ein autonomes Leben in ihrem gewohnten Umfeld mit besserer Lebensqualität und verzichten lieber auf einige Jahre, auf Pflegeheim und Spital. Ambulante chronische Patient:innen brauchen somit integrierte Behandlungskonzepte, welche das Beste beider Welten bei ihnen zu Hause zusammenführt. Digitale und analoge integrierte Versorgung: ganzheitliche hybride Lösungen dank High-Touch mit Low-Tech. Auch Bill Clinton ist nicht mehr der Jüngste. Er hat mit seinem Spruch Geschichte gemacht: «It’s the economy, stupid”. Wer weiss, vielleicht wird er sich einst im höheren Alter auch zu seiner Gesundheitsversorgung entsprechend äussern «It’s the mix of tech and touch, stupid.»